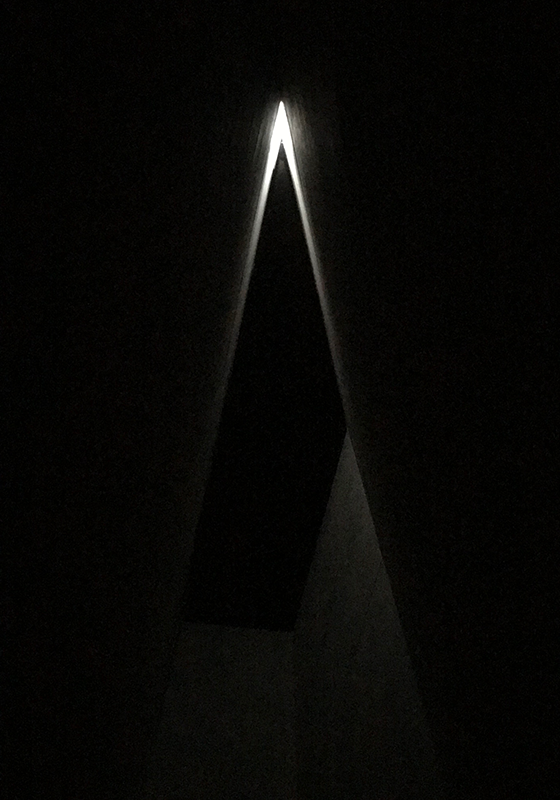

存在は場所を必要とする。しかし、場所といっても、《大地》と《場所》とでは、まるで異なる。大地は、ある意味で、非=場所だ。位置決定から自由である。そこは旅の時空である。べつのいいかたをすると、前ー存在者のための場所である。

◆

それにしても、京都帝国大学は奇跡のような大学だった。西田幾多郎(とりわけ後期の)を生み、湯川秀樹を生んだのだから。いずれも、誰がどう見ても世界水準の思考であり、この時代の日本文化の力である。大正期に日本は最初の思想不安を経験している。帝国主義が飽和し、最初の世界大戦にいたって破綻してしまった。社会進化論的な目標を見失った世界に、日本も理論的には追い付いてしまったわけで、ほとんどはじめて、参照項を失った時代だといっていい。そこから当時の日本は、世界に伍して、独自の学問を築き上げた。

◆

最初の世界大戦に至って世界の尖端が経験した不安を、日本も共有しえた。そして不安を遠ざけなかった。だからこそ、そこから世界水準の学問も生まれえた。第二次大戦後は、西洋を参照項にする近代主義に戻る。それで思想不安は解消されても、おかげでなにも生み出せなくなった。テクスト=マルクスか、テクスト=文献か。その内部に沈潜するばかりである。

◆

いままた、思想不安の時代が到来している。いまやどこにも参照すべきものがない。だから、血眼になって、ひとは新資料・舶来の新思想を探している。しかし、端からなにか参照するものを探すよりも、自己の不安とむきあって、そこから新しいなにかを生み出すべき時代ではないだろうか。

◆

マルクス・ガブリエルが「新実在論」といってみたり、カンタン・メイヤスーらが「思弁的実在論」といってみたり。いま、存在論の時代がきているのはよくわかる。本来的には、思想不安の時代だからだ。自分も気づけばそうなっていた。不安は、存在論を要請するのだ。

◆

世界史的な思想不安の尖端で思考した西田幾多郎に、同時代の西欧の思想家を輸入のため参照する必要はどこにもなかった。学者がすべきは、参照項を探すのではなく、思想不安を研ぎ澄ますことだ。仮にも外国の思想家に読む価値が出てくるのは、そうした不安のただなかで、十分思考してからの話である。ハイデガーが存在を問題にしはじめたのは1922年。西田幾多郎が場所を問題にしはじめたのは1926年。西欧との差はもうない。いずれも第一次大戦(さらには世界恐慌)後の思想不安が大きな世界史的同時性を生んでいた。

◆

ハーマンやメイヤスー、ガブリエルを参照するのもいい。だが、若者には若者の思想不安があるはずだ。まずはそれと持続的に向き合って、自分の言葉を紡ぐことからはじめよう。不安の前でひとは沈黙し、他人の言葉を借りるほかない、不安の前で我を失ったひとは他人の言葉に落ち着くほかない、というのは、いかにも凡庸な、誰もが選ぶ通常の解決だが、人文学者の仕事とは思われない。自分の言葉を語って、ひとを笑わせ、恥ずかしい思いをするのも、悪くはない。

◆

◆